小児の予防接種について

あかちゃんは病気に対する抵抗力が未熟で、お母さまから授かった免疫力も徐々に弱まり病気にかかりやすくなってしまいます。健康を維持したり、感染症にかかってしまったことによる後遺症を防いだりするために必要になるのが予防接種です。

2024年4月からは新たな定期接種ワクチンが加わりました。新たなワクチンに関するご質問や接種スケジュールに関してご不明な点も多いことかと思います。

こちらでは当院で接種可能な小児科のワクチンに関するご説明をさせていただくとともに、推奨される接種時期を下記にお示しします。

予約に関して

予防接種をご希望の方はWEB予約の上、指定日時にお越しください。

ご希望のワクチンがWEB予約できない場合がございます。

① 接種推奨時期外や接種回数が不適当な場合

ワクチンごとに接種時期が決まっているため期間外の場合は予約ができなくなります。

② 4種混合ワクチン

2024年4月から5種混合ワクチン(4種混合とヒブが合わさったワクチンです)が定期接種になったことにより接種スケジュールの変更がありました。それに伴い製造中止となっています(多少の在庫はございます)。

既に4種混合ワクチンの接種歴がある方で追加接種をご希望の場合、ヒブワクチンの接種歴次第で接種可能なワクチンが異なります。そのため4種混合ワクチン接種を希望の際は事前に接種歴の確認し、接種スケジュールのご提案をさせていただいております。

③ 3種混合ワクチン、不活化ポリオワクチン

定期接種の5種混合ワクチンと混同されやすいことから確認のために WEB 予約ができなくなっております。

ワクチンのWEB予約ができない場合はお電話での確認をお願いいたします。

ワクチンに関して

2024年4月から新たに五種混合ワクチン、20価肺炎球菌ワクチンが定期接種になりました。こちらではそれらに加え、小児科のワクチンの中でお問い合わせが多いワクチンに関して記載させていただきます。

五種混合ワクチン

従来の四種混合ワクチンにヒブワクチンの成分を付け加えたものになります。

導入前の治験で有効性は確認されております。安全性に関しては重篤な副作用の報告は有りませんが、一部の製造会社の製品で接種後に川崎病という発熱や血管の炎症を起こす病気になった方がおられ、接種後1か月以内のため副作用の可能性があるとの報告がありました。供給状況にもよりますが当院では副作用報告のない製品を可能な限り選択する方針です。

接種回数や接種時期(生後2か月から約4週間ごとに計3回 その後1歳頃に1回)はヒブワクチンの接種回数、接種時期と同様です。イメージとしては「ヒブワクチンと四種混合ワクチンが1個になったから注射の回数が1回減った」で良いかと思います。

20価肺炎球菌ワクチン

従来の肺炎球菌ワクチンは 13・15価でした。肺炎球菌には100種類くらいの種類があり、そのうちワクチンが重症化を予防できる種類の数が「価」です。「従来より多くの種類の肺炎球菌をカバーするワクチンになった」というイメージです。そのため接種時期はこれまでと変わらず、有効性安全性ともに問題ないとの報告内容でした。

接種対象に関して

既に肺炎球菌ワクチンの接種歴がある(15価ワクチンを1~3回の接種歴がある)方も、接種歴がない方も20価肺炎球菌ワクチンの接種になります。

20価肺炎球菌ワクチン対応の予診票をお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方は現在既に配布されている肺炎球菌ワクチンの問診票をお持ちください。

接種の可否や安全性などワクチンに関するご質問は是非小児科までお寄せください。

三種混合ワクチン・不活化ポリオワクチン

三種混合ワクチンはジフテリア・破傷風・百日咳の三種類に対するワクチンです。日本ではこの三種類にポリオを加えた4種類に対する4種混合ワクチンが定期接種となっており、2か月から1歳半の間に4回接種することが推奨されています。

こうした対策にも関わらず年齢とともに予防接種による免疫力が低下して百日咳に罹患する方が増加し問題となっています。百日咳は名前の通り発作的な咳が長く続くのが特徴ですが、生後間もない乳児が感染すると時に重症化します。

小児科学会は2018年から三種混合ワクチンとポリオワクチン(2つのワクチンに分けているのは法律上の手続きで4種混合ワクチン接種と同義です)の追加接種の推奨を始めました。まだ任意接種のためご負担が生じますが、ご本人が百日咳にならないように、そして小さなご兄弟を感染から守るためにも接種をご検討ください。接種時期は5歳以上7歳未満の就学前となっており、年長さんの学年での接種をお勧めしています。

おたふくかぜワクチン

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)はムンプスウィルスによって耳の下にあるリンパ節が腫れる病気です。顎の痛みの他に頭痛(髄膜炎)や腹痛(膵炎)などの体調不良の原因となるだけでなく、難聴などの後遺症に繋がる可能性もあります。

任意接種のためご負担が生じますが、ムンプス難聴はワクチンで防げる難聴であり接種をお勧めしています。

接種時期は初回が1歳からとなっており、当院では1歳時に他の定期接種ワクチンとの同時接種が可能です。2回目接種は就学前(年長さんの学年)をお勧めしています。

HPVワクチン

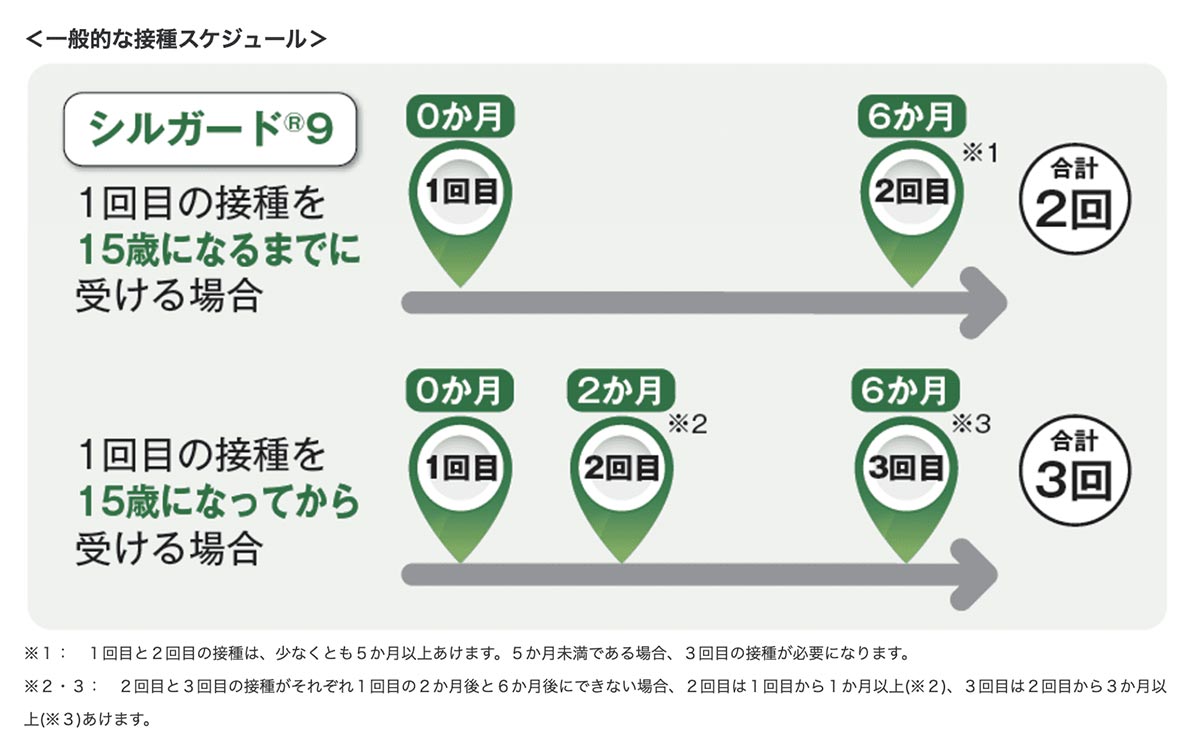

HPVワクチンはヒトパピローマウィルスに対するワクチンです。ヒトパピローマウイルスは、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされ、子宮頸がんや、尖圭コンジローマなど多くの病気の発生に関わっています。近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮頚がんになり、毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。 患者さんは20歳代から増え始め、がんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も1年間に約1,000人います。当院で採用しているワクチンであるシルガード9は子宮頚がんの原因ウィルスの80~90%を防ぐといわれています。

ワクチンは筋肉注射で肩のあたりに注射します。接種後に接種範囲の痛みや頻度は少ないものの手足の動かしにくさといった症状が報告されています。ワクチンが原因となったものかどうかわからないものを含め、ワクチンを受けた1万人あたり約3~5人の方に入院に相当する重篤な副作用が生じたと報告されています。

HPVワクチンに関する情報を記載したリーフレットの準備が院内にございます。是非お持ちいただき接種ご検討にお役立てください。

定期接種対象者は小学校6年生~高校1年生相当の女性で、接種時期として中学1年生頃の接種開始をお勧めしています。接種回数は開始時のご年齢で異なります。

また、過去に一時的な推奨の差し控えがあったため、接種の機会を逃された方も公費で接種可能(キャッチアップ接種)な場合がございます。

キャッチアップ接種の対象は次の2つを満たす方です。

- 誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日

- 合計3回のワクチン接種歴がない(接種途中で推奨差し控えにより接種を中断した)

接種期間は2025年3月31日までとなっております。具体的な接種のお手続きは自治体からのお便りをご確認ください。

接種の可否や安全性などワクチンに関するご質問は是非小児科までお寄せください。

MRワクチン

MRワクチンとは、麻疹と風疹を予防するワクチンで、感染力が非常に強く、肺炎などの重篤な疾病を起こす麻しんや風しんを予防できます。MRワクチンを接種することによって、95%程度の人が麻しんウイルスと風しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。また、2回の接種を受けることで1回の接種では免疫が付かなかった方の多くに免疫をつけることができます。

MRワクチンの定期接種は2回で、接種時期は1回目が生後12~24か月の間、2回目が5歳以上7歳未満の就学前となっております。

表①

| 接種時期の例 | |||

|---|---|---|---|

| 2ヶ月 | 五種混合① 肺炎球菌① ロタ① B型肝炎① |

3歳 | 日本脳炎① |

| 3ヶ月 | 五種混合② 肺炎球菌② ロタ② B型肝炎② |

3歳1ヶ月 | 日本脳炎② (①から1~3週間後) |

| 4ヶ月 | 五種混合③ 肺炎球菌③ ロタ③ |

4歳 | 日本脳炎③ (②から1年後) |

| 7ヶ月 | BCG B型肝炎③ |

6歳(就学前) | MR② おたふく(任意)② 三種混合(任意) 不活化ポリオ(任意) |

| 1歳 | MR① 水痘① 五種混合④ 肺炎球菌④ おたふく(任意)① |

9歳 | 日本脳炎④ (③から5年後) |

| 1歳6ヶ月 | 水痘② | 11歳 | 二種混合 |

表②

当院で接種可能な予防接種

| 定期接種 |

|---|

| ヒブ |

| 20価肺炎球菌 |

| B型肝炎 |

| 四種混合 |

| 五種混合 |

| MR(麻疹風疹) |

| 水痘(水ぼうそう) |

| 日本脳炎 |

| 二種混合 |

| BCG |

| ロタ(ロタテック3回接種) |

| HPV(シルガード9) |

| 任意接種(自費) | |

|---|---|

| 日本脳炎ワクチン | 8,800円 |

| おたふくワクチン | 5,600円 |

| 三種混合 ワクチン | 5,400円 |

| HPVワクチン | 29,000円 |

| 水痘ワクチン | 9,000円 |

| ポリオワクチン | 11,000円 |